Пестрый шумный людской потокъ Лондонскихъ улицъ вливается такимъ же шумнымъ и суетнымъ подъ строгіе великолѣпные своды Британскаго музея.

«Дарвинова зала» принимает его первой, и бѣлоснѣжная статуя Дарвина вдали, высоко на ступеняхъ, озаренная свѣтомъ изъ высокихъ сводчатыхъ оконъ, такъ рельефно выдѣляется на темной терракотѣ.

Но многіе-ли обращаютъ к ней свой первый взглядъ?

Толпа поражена и прикована величиной слона, миніатюрностью землеройки, съ любопытствомъ разсматриваетъ модель аршинной блохи, удивляется выродкамъ, умиляется передъ витринами одомашненныхъ породъ, скучаетъ у шкафа съ «вредителями армейскихъ сухарей», восторгается изящными колибри, украшающими лѣстницу...

Направо и налѣво, въ сводахъ, просвѣчиваютъ новые выходы и залы съ новыми сокровищами, и каждый все ускоряетъ свой шагъ, увлекаемый, восклицаетъ, удивляется, но не ждетъ, не останаливается: волна желанья новизны подхватываетъ и не велитъ ждать, и мчитъ дальше и дальше, къ новымъ диковинкамъ...

Взмывая по лѣстницѣ, къ Дарвиновой статуѣ, людской потокъ растекается въ стороны отъ нея, спѣша въ скрытый дотолѣ верхъ. Лишь немногіе остановятся у ея подножья и прочтутъ сухую надпись: имя и фамилію, годъ смерти и рожденія ученаго. Эта надпись оставитъ такъ же мало в сердцѣ, какъ въ мысляхъ несовершенныя иллюстраціи величайшихъ закономѣрностей живой природы, установленныхъ этимъ великимъ ученымъ и человекомъ.

Такъ проходятъ мимо него вереницы все новыхъ и новыхъ людей одна за другой, исчезая въ длинныхъ лабиринтахъ съ безконечными рядами шкафовъ безсчисленныхъ систематическихъ коллекцій... Толпа не уноситъ духовный обликъ Дарвина и его завѣты с собой, и онъ не провожаетъ ее вслѣдъ.

Онъ сидитъ просто и спокойно въ своемъ креслѣ; его глаза устремлены прямо вдаль, поверхъ толпы. Во всей фигурѣ этотъ его взглядъ кажется наиболѣе символичнымъ: это — «уходящій» взглядъ; через прекрасную залу онъ устремляется туда, къ выходу — дальше и дальше черезъ блестящій, шумный, громыхающий Лондонъ...

По смерти закрепленный мраморомъ въ пышныхъ хоромахъ Британскаго музея, окруженный толпами посѣтителей — Дарвинъ кажется такимъ же скромнымъ, простымъ и необщительнымъ, какъ и при жизни. Его мраморный взглядъ уходитъ вдаль — потому что его живая душа была чужда Лондону и Британскому музею и рвалась въ незатѣйливый, спокойный, тихій Даунъ...

─────── |

Дорога из Лондона в Даунъ является теперь не менѣе хлопотливой, чѣмъ и в былые годы, лѣтъ 50 тому назадъ; не даромъ она такъ утомляла самого Дарвина, и онъ такъ настойчиво подчеркивалъ всѣ трудности пути каждому собиравшемуся въ Даунъ. Если раньше весь этотъ путь приходилось совершать только на экипажѣ, то теперь передвиженье крайне разнородно: надземная, наземная, подземная и шоссейныя дороги смѣняют одна другую. Изъ сырого подземелья метрополитэна поѣздъ уноситъ въ черные, жуткіе лабиринты тоннелей и мчится подъ Лондономъ, то проваливаясь еще глубже внизъ, то взмывая къ земной поверхности. Неимовѣрная быстрота хода, оглушительный шумъ, свистъ, мерцанье электричества, мракъ, чередуемый съ ослѣпительнымъ свѣтомъ, бьющія въ глаза пестрыя яркія рекламы, все смѣняющійся торопливый людъ послѣ часа ѣзды производятъ ошеломляющее впечатленіе. Словно затуманеный выходишь на «Божій свѣтъ», добравшись до вокзала, съ котораго надо отправиться до слѣдующей городской станціи Чатамъ-Рэлвей.

Поездъ проносится надъ фабричнымъ Лондономъ, который для новаго человѣка представляетъ ужасающее зрѣлище — печальный, утомительно-однообразный видъ. Высятся черныя трубы-колоссы, выпускающія цѣлыя тычи дыма и ѣдкой копоти, многоэтажные фабричные ящики-дома, всѣ на один фасонъ, одного и того же бураго, тронутаго копотью, цвѣта. Узкіе клочки земли, миніатюрные дворики у домовъ, кое-гдѣ засаженныя зеленью, кажутся такими жалкими среди этого царства камня, что жалѣешь ту заботливую руку, которая ихъ засадила на этой исключительно неблагодарной почвѣ.

Невольно приходятъ въ мысль слова Дарвина: «Этотъ Лондонъ есть противное дымящее мѣсто, гдѣ человѣкъ теряетъ бо̀льшую часть самыхъ лучшихъ удовольствій, которыя можетъ дать жизнь» — онъ разумелъ, конечно, жизнь «на лонѣ приоды».

И въ самомъ дѣлѣ, лишь кончается Лондонъ, и мѣстность измѣняется до неузнаваемости и такъ радуетъ и ласкаетъ взглядъ! Разстилаются зеленые ковры луговъ съ пасущимися стадами, прорѣзанные серебристыми лентами каналовъ; проносятся узорчатыя равнины съ посѣвами, по которымъ вьются дороги, обрамленныя вѣковыми каштанами; кое-гдѣ мелькаютъ красивые коттэджи, запрятанныя в зелени деревъ. Все такъ непохоже на то, что оставилъ за собой лишь часъ назадъ, что не вѣрится, что все это такъ близко.

Но вотъ въ вагонѣ у всѣхъ на устахъ упоминаніе о станціи «Орпингтонъ». Слухъ улавливаетъ что-то слишкомъ знакомое въ этомъ названіи — и, какъ бы въ отвѣтъ на это, картина подъ окнами даетъ поясненіе. Въ рѣдкомъ небольшомъ лѣскѣ разбросаны сотни куриныхъ питомниковъ, и бродятъ семьями обитатели ихъ близъ своихъ жилищъ. Эти породы куръ «Орпингтонъ» сдѣлали извѣстной крохотную станцію Орпингтонъ на Европейскомъ континентѣ, пожалуй, не въ меньшей степени, чѣмъ Даунская голубятня — Даунъ.

Но вотъ и сама станція. Она расположена на высокомъ холмѣ, съ котораго открывается видъ на весь небольшой городокъ, правда, ничѣмъ не замѣчательный видъ. До Дауна остается еще 7 миль, и мы озабочены способомъ передвиженья, тѣм более, что день клонится к вечеру. Мы направляемся в ближайшую таверну, гдѣ развязный малый, весьма непрезентабельный на видъ, знаетъ, конечно, и дорогу въ Даунъ, и домъ Дарвина. Черезъ десять минутъ, впрочемъ, онъ преображается в типичнаго англійскаго coachman'а, словно застывшаго на своихъ высокихъ козлахъ, почтительнаго и лаконичнаго, на каждое наше обращеніе къ нему лишь съ достоинствомъ поднимавшаго два пальца къ цилиндру въ знакъ пониманія.

Мы ѣдемъ... Кабріолетъ сейчасъ же повернулъ отъ Орпингтона въ сторону, нырнулъ подъ желѣзнодорожный мостъ, по которому мы только что проѣзжали, и выѣхалъ на привольную широкую шоссейную дорогу.

По обѣ стороны пути до самаго горизонта разстилалась прекрасная зеленая равнина; солнце клонилось къ закату и слегка золотило ее. Безшумно катился экипажъ, неподвижно и безмолвно сидѣлъ кучеръ, и было такъ безконечно тихо — чувствовалась близость «тихаго» Дауна. Хотѣлось затаить дыханіе и молчать, молчать въ созерцаніи, одним изъ техъ «деятельныхъ» молчаній, которыя помогаютъ острѣе воспринимать, живѣе чувствовать, глубже претворять. Въ напряженномъ вниманіи забывалось, что мы лишь далекіе, мимолетные спутники прошедшей давно по этому пути великой тѣни, а чудилось, что мы активные свидѣтели того, что было когда-то, ибо все, что воспринималось теперь, преломлялось чрезъ призму этого былого.

Вотъ равнина становится волнистой, кое-гдѣ возвышаются холмы, и дорога то скатывается внизъ, то взбирается кверху. Невольно вспоминаешь, а Дарвина такъ утомляли эти короткіе переѣзды отъ станціи до дома, и несмотря на то, что «кучеръ правилъ съ большой осторожностью, медленно поднимался и опускался по склонамъ холмовъ», Дарвинъ все же жаловался на дорогу...

Но вотъ ландшафтъ мѣняется, дорога становится узкой, по обѣ стороны окаймлена густой живой изгородью изъ колючихъ кустарниковъ, вдругъ она сразу сильно понижается и вьется почти въ тѣснинѣ, обѣ стѣны которой забраны густой зеленью. А высокія деревья наверху протягиваютъ черезъ нее свои вѣтви и сплѣтаются надъ ней въ сплошной зеленый сводъ, сквозь который лишь кое-гдѣ просвѣчиваетъ небо. Солнце спускается все ниже и ниже и, прощаясь съ листвой деревъ, ласкаетъ ее послѣдними лучами. Лучи дробятся на яркіе пятна и блики, играютъ на зелени деревъ, а листья бросаютъ причудливыя тѣни на дорогу и дѣлаютъ ее прозрачно-кружевной...

Такъ необычно, такъ чудесно было ѣхать подъ этой ажурной сѣнью, но было неспокойно: за каждымъ поворотомъ дороги торопливо настораживался взоръ, казалось вотъ-вотъ вырастетъ сразу домъ Дарвина, а взглядъ запоздаетъ перехватить его появленіе съ самаго начала.

Но вотъ дорога снова становится открытой, та же изгородь по ея краямъ, тѣ же открытыя равнины и поля поодаль. Впереди виднѣются купы большихъ деревъ — въ нихъ скрытъ Даунъ. Тотъ самый Даунъ, куда Дарвинъ бѣжалъ, прслѣдуемый тяжелымъ недугомъ, для борьбы съ которымъ нужны были тишина и спокойствіе. И въ выборѣ мѣста поселенья Дарвинъ прежде всего заботится объ этом последнемъ. «Особенной живописностью деревня не отличается, но мѣловые холмы, увѣнчанные полосками лѣса, тихія долины съ воздѣланными полями придаютъ извѣстную прелесть мѣсту — но помѣстье обладало однимъ несомненнымъ качествомъ — тишиною». Это было рѣшающимъ и выборъ Дарвиновъ палъ на Даунъ.

Даунъ принял великаго пришельца, когда послѣднему было всего тридцать четыре года, и покоилъ его цѣлые 40 лѣтъ, до самой смерти. Дарвинъ велъ въ немъ жизнь замкнутую и уединенную, рѣдко и неохотно отлучался изъ Дауна, никогда не раскаивался въ своемъ решеніи жить въ деревне и всегда такъ радовался возвращенью въ Даунъ послѣ вынужденныхъ отлучекъ.

Ну вотъ он Даунъ. Мы ѣдемъ по одной изъ трехъ небольшихъ, но широкихъ уличекъ, по сторонамъ которой высятся огромные вязы, дубы и каштаны; о, конечно, они видѣли Дарвина, и съ умиленіемъ останавливается на нихъ взглядъ. Изъ-за деревьевъ выглядываютъ красивые, привѣтливые коттэджи, о которых догадываешься только по окнамъ: такъ густо сверху до низу забраны они сплошной стѣной вьющейся зелени. Вторая улица, такая же просторная, менѣе поэтична. Неуклюжіе голые камменые дома напоминаютъ собой скорѣе склады. Издали виднѣется небольшая церковка и кладбище при ней. Улицы почти безлюдны. Во времена Дарвина деревеньку населяли до 400 жителей; теперь их вѣрно и больше, но всѣ они словно позапрятались. Конечно, найдутся и тѣ, кто хорошо помнитъ Дарвина, и кто зналъ его при жизни. Вѣдь послѣ смерти великаго ученаго прошло всего тридцать два года, а въ свое время самыя теплыя узы связывали его съ мѣстнымъ населеніемъ. Дарвинъ горячо входилъ во всѣ затрудненія и нужды деревенскихъ обывателей, несмотря на свою занятость и постоянное нездоровье удѣлялъ время на общественныя должности, которыя порой были довольно хлопотливы. И какъ это ни странно, но быть-можетъ даунскій «Клубъ Друзей» и «Угольный Клубъ» имѣли счастье чаще видѣть его на своихъ собраніяхъ, чемъ «Лондонское Королевское Общество», это высшее научное учреждение Англии...

Но потокъ нахлынувшихъ воспоминаній вдругъ прерывается. Кабріолетъ останавливается у конца улицы, и мы пѣшкомъ идемъ къ дому, расположенному поодаль отъ деревеньки. Насъ снова ведетъ засаженная невысокою живою изгородью дорожка, которая минутъ черезъ 5-7 подводитъ к самому дому Дарвина...

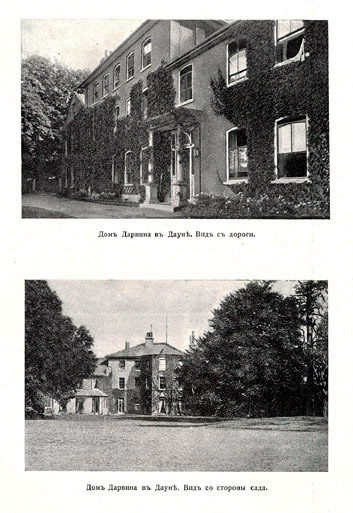

Бѣлый, отштукатуренный двухъ-трехъ-этажный домъ, забранный густыми гирляндами вьющихся растеній, справа и слѣва замыкали купы большихъ деревъ. Домъ не представлялъ ничего своеобразнаго по своей архитектурѣ и сильно напоминал барскіе дома старинныхъ русскихъ помѣщечьихъ усадебъ: та же простота строенія, обилье оконъ и комнатъ, верхній этажъ въ видѣ мезонина; та же стеклянная парадная дверь на уровнѣ съ землей съ традиціонными колоннами по бокамъ; тѣ же низко расположенныя окна перваго этажа, въ которыя чуть не заглядываютъ растущіе подъ ними цвѣты. Домъ уютный, простой, привѣтливый — таковъ его лицевой фасадъ. Со стороны дорожки домъ огражденъ оригинальной оградой, сложенной изъ простыхъ необтесанныхъ кремней. Эта ограда такъ гармонируетъ съ деревенскимъ ландшафтомъ мѣстности.

Неудержимо тянетъ проникнуть внутрь, за ограду, но въ ней прохода нѣтъ, и мы обходимъ домъ слѣва, со стороны примыкающихъ к нему службъ, несмѣло открываемъ податливую калитку, ведущую въ «людской дворъ» и отъ перваго же встрѣчнаго двороваго узнаемъ. Домъ принадлежитъ попрежнему Дарвинымъ, но сданъ на лѣто внаймы французской семьѣ, от благорасположенія которой и будетъ зависѣть, войдемъ-ли мы въ него, или останемся лишь у дверей.

Невольно приходитъ въ мысль, неужели это такъ надо, чтобы входъ в этотъ домъ оставался всегда такимъ же трудно доступнымъ, какъ и при жизни его великаго обитателя. Такъ совершенно понятно, что въ былые года сотни лучшихъ людей, гонимые самыми свѣтлыми побужденьями, съ трепетомъ и сомнѣниемъ подходили къ этимъ дверямъ, боясь нарушить полную страданій и труда жизнь, и такъ естественно, что лишь немногіе имѣли смѣлость и счастье проникнуть за нее. Но даже и теперь, когда мысли и труды Дарвина принадлежатъ всему человѣчеству, найдутся тѣ, кто хочет не только знать его великую, совершенную душу, но и чувствовать ее, тѣ, кого такъ неудержимо влечетъ хоть на мгновенье осязать эту его подвижническую жизнь. Для нихъ входъ въ этотъ домъ долженъ быть всегда открытъ...

Открывается онъ, по счастью, и для насъ. Бойкая дама весело приглашаетъ войти и говоритъ, говоритъ без умолку, сопровождая, когда хочется потупить голову и остановиться въ молчаніи. Быстро проводитъ она насъ по Дарвиновымъ комнатамъ, загроможденнымъ чужою мебелью, и это такъ рѣжетъ глаза, и такъ мучительно хочется отрѣшить взглядъ отъ того, что есть, и на дорогія стѣны мысленно проэцировать то, что ихъ окружало когда-то.

Мы входимъ въ кабинетъ Дарвина. Здѣсь, въ непрерывной борьбѣ духа съ немощью тѣла, съ максимальной трехчасовой работой въ день, работой, прерываемой недѣлями и мѣсяцами изнурительных страданій, были вплетены въ книгу познанія природы однѣ изъ блестящихъ и великихъ страницъ. Эта скромная, маленькая келья являлась такимъ могучимъ духовнымъ центромъ, что гордо могла бы соперничать съ любымъ обширнымъ храмомъ науки. Источникх духовнаго свѣта, исходящаго отсюда, былъ такъ неизсякаемъ и могучъ; озаренныя имъ узкія рамки спеціальнаго научнаго изслѣдованія раздвигались; въ свѣте его широкихъ обобщеній каждый небольшой научный вопросъ пріобреталъ глубокій смыслъ; подъ его лучами воспламенялись души тысячъ людей желаніемъ исканья и зажигались умы новыми мыслями.

До послѣднихъ дней своей жизни Дарвинъ не оставлялъ занятій въ кабинетѣ и еще за три дня до смерти «записалъ свой послѣдний опытъ». И такъ бы хотѣлось, чтобы входящій сюда засталъ кабинетъ въ томъ виде, какимъ Дарвинъ покинулъ его за своей послѣдней работой. Какое непередаваемое и глубоко волнующее чувство охватило бы пришедшаго. Одно изъ тѣхъ чувств, которыя являются глубокимъ стимуломъ къ исканью, могучимъ двигателемъ мысли. И такъ хотѣлось бы найти здѣсь тѣ вещи, которыя окружали Дарвина и къ которымъ онъ привыкъ. Когда созерцаешь жизнь великихъ свѣточей, насквозь проникнутыхъ духовностью, то кажется, что они источаютъ эту духовность вокругъ себя, и на все то, что ихъ окружаетъ, ложится ея отпечатокъ. Тогда каждая мелочь, каждый незначительный предметъ пріобрѣтаютъ глубокій интересъ, ибо ищешь за ними невѣдомый, скрытый идейный смыслъ. И тогда все, что видишь, полно обаятельныхъ тайнъ и скрытыхъ загадокъ.

Но здѣсь не приходилось вопрошать. Два окна, выходящія въ садъ, и каминъ, вотъ все, что осталось отъ прежняго кабинета. Чужая жизнь ворвалась сюда, смела слѣды былого пребыванья, грубо нарушила бывшую тишину и внесла свой суетный строй. И иной духовный міръ водворился вмѣсто того обаятельнаго, и глубокаго, который царилъ здѣсь цѣлые сорокъ лѣтъ. И удивляешься, и грустишь о томъ, что не отнеслись съ достаточнымъ піетизмомъ къ комнатѣ Дарвина, и о томъ, что нашлись и тѣ, кто рѣшился ее занять...

Мы проходимъ в другія комнаты. И тамъ взглядъ ищетъ того, что пробудило бъ воспоминанья, и тщетно пытается избѣжать все то, что такъ настойчиво смотритъ въ глаза и вызываетъ внутренній протестъ и недовольство... Вотъ миніатюрная стекланная дверка, запрятанная въ глубинѣ длиннаго корридора, привлекаетъ вниманіе. Эта дверь, открываясь наружу и уводя въ одну изъ боковыхъ садовыхъ дорожекъ, спасала Дарвина отъ нескромныхъ, назойливыхъ посетителей. Тамъ онъ и укрывался подъ сѣнью густых аллей, охраняя свой покой, свое настроеніе отъ вторженья новыхъ, чужихъ лицъ и новыхъ впечатлѣній...

И невольно напрашивается мысль, быть можетъ, и насъ дверь в садъ оградитъ отъ ненужныхъ постороннихъ вѣяній и откроетъ входъ в царство воспоминаній, всецѣло связанныхъ съ памятью Дарвина. И словно угадывая нашу мысль, спутница спешитъ добавить: «Здѣсь, въ саду, все осталось въ томъ видѣ, какимъ было при д-рѣ Дарвинѣ».

Бѣглый взгляд мы бросаемъ на задній фасадъ дома. Выступающая часть его, въ формѣ граненой призмы, сплошь обвитая плющомъ, дѣлаетъ домъ болѣе разнообразнымъ. Прекрасныя, громадныя, тѣнистыя деревья охватываютъ его съ обѣихъ сторонъ и смотрятъ въ окна всѣхъ трехъ этажей. А прямо предъ домомъ раскинулась бархатнымъ зеленымъ ковромъ обширная лужайка съ несравненнымъ англійскимъ газономъ. Кое-гдѣ на ней разбросано нѣсколько клумбъ съ незатѣйливыми цвѣтами. И спутница спѣшитъ оправдаться: «У насъ мало цвѣтовъ, но когда здѣсь жилъ д-ръ Дарвинъ ихъ было такъ много, много, онъ любилъ цвѣты!»

О да, онъ любилъ цвѣты и не только, какъ ученый и ботаникъ, и отдавалъ дань удивленію не только передъ строеніемъ цвѣтка, но и передъ его красотой. Такъ «он питалъ полу-артистическую, полу-ботаническую любовь къ маленькимъ голубымъ лобеліямъ...», «онъ осторожно дотрагивался до любимаго цвѣтка... дитя могло бы выразить такъ свое простое удивленіе» — тонко подмечаетъ его сынъ. Цвѣты въ оранжереѣ вызывали особенно живую радость Дарвина. И если его, полныя значенія и остроумія опыты доставляли ему большое удовольствіе, то и самое созерцаніе цвѣтовъ давало истинное наслажденіе. Въ его письмахъ можно найти такія трогательныя признанія: «мы ходимъ по теплицѣ и не надышимся на цвѣты, находя сверхъестественную красоту въ каждомъ листочкѣ». А изъ писемъ болѣе раннихъ можно узнать, какъ горячо радовался Дарвинъ устройству этой теплички, какъ нетерпѣливо и опасливо ждалъ наполненія ея растеніями и какъ потомъ «доползалъ» до нея, несмотря на нездоровье, такъ сильно она его занимала.

Песчаная дорожка, усыпанная гравіемъ, ведетъ насъ отъ дома къ этой тепличкѣ; по правой сторонѣ дорожки садъ густо засаженъ самыми различными деревьями и колючими кустарниками. Вспоминается, что въ былое время, ежедневно въ полуденный часъ на этой самой дорожкѣ можно было встрѣтить самого Дарвина, который шелъ своей «эластичной» походкой, направляясь къ теплицѣ, чтобъ навѣстить своихъ питомцевъ. Съ улыбкой вспоминается и то, какъ эти посещенія два существа встрѣчали недоумѣниемъ и неудовольствіемъ: его четвероногій спутникъ, бѣглый «Бобъ», который, будучи обманутъ въ своихъ ожиданіяхъ длительной прогулки, сразу впадалъ въ полное уныніе и депрессію, и старичокъ садовникъ, который никакъ не хотѣлъ взять въ толкъ, почему это его «хорошій господинъ стоитъ подолгу, уставившись на какой-нибудь цвѣтокъ, и не можетъ найти себѣ другого, „путнаго“ занятія».

Мы подходимъ къ самой тепличкѣ; миніатюрная снаружи, она еще болѣе скромна извнутри и несетъ слѣды полнаго запустѣнія. Въ ней въ полумракѣ можно разсмотрѣть только длинныя темныя полки, которыя тянутся вдоль стѣнъ. И трудно представить, что здѣсь ставились тѣ изящные, остроумные опыты, которые приводили въ изумленіе и восхищеніе весь ученый міръ. И трудно вѣрить, что изъ «затишья этой теплицы, (какъ и сада и кабинета)» по справедливому замѣчанию Лорда Ралэя, «приводились умы всѣхъ мыслящихъ людей въ такое движеніе, которому едва-ли найдется второй примеръ в исторіи»...

Дорожка отъ теплицы ведетъ дальше, въ самую глубь, до конца сада. Тамъ она сразу, подъ прямымъ угломъ, поворачиваетъ налѣво и является самой крайней дорожкой, замыкающей садъ. Легкая проволочная ограда протянута съ ея правой стороны, и густая невысокая живая изгородь отграничиваетъ садъ отъ прилежащихъ обширныхъ полей. А сама дорожка замыкается простой деревянной скамейкой съ такимъ же простымъ навѣсомъ надъ ней. Здѣсь замыкался и путь Дарвина вдоль сада, и онъ отдыхалъ на этой скамьѣ, укрытый навѣсомъ отъ непогоды. Отсюда онъ могъ любоваться видомъ «маленькой, тихой, простенькой долины, прелесть которой такъ рѣшительно повліяла на выборъ имъ помѣстья».

Мы повертываемъ назадъ, вглубь сада; едва примѣтная дорожка, поросшая травой, ведетъ насъ среди густой чащи деревъ. Судя по расположенію, это есть «песчаная площадка», съ которой связано столько воспоминаній о Дарвинѣ. Эта «запущенная» часть сада была ихлюбленнымъ мѣстомъ прогулокъ Дарвина: она являлась убѣжищем для мелкихъ звѣрковъ и птицъ, которыхъ Дарвинъ такъ любилъ выслѣживать и наблюдать во время своихъ одинокихъ скитаній. Этотъ же уголокъ былъ любимымъ мѣстомъ забавъ его дѣтей, въ замыслы которыхъ онъ всегда входилъ такъ горячо и сочувственно и игры которыхъ любилъ смотрѣть съ примыкавшей къ площадкѣ «песчаной дорожки»...

А сама «песчаная дорожка»? Не связываются ли съ ней самыя трогательныя переживанія самого Дарвина, связанныя съ воспоминаніемъ о его любимой, рано-умершей дочкѣ Анни, совмѣстныя прогулки съ которой доставляли ему столько радости! «Хотя я шел быстро, она часто забѣгала впередъ, кружась самымъ изящнымъ образомъ, оглядываясь съ такой доброй улыбкой на миломъ личикѣ! Иногда она особенно мило со мной заигрывала, о чемъ я вспоминаю съ такимъ восторгомъ! И какой нѣжной, утонченной лаской отвѣчало это маленькое существо за любовь къ ней: она ласкалась ко мнѣ», говоритъ Дарвинъ, «то приглаживая мои волосы, чтобы они стали, как она говорила, „прекрасными“, то разглаживая мои воротнички и обшлага»...

И рядомъ съ ней вспоминается и другая чуткая женская душа, «в присутствіи которой Дарвинъ находилъ счастье» — это душа его жены.

Свято посвятившая ему всю свою жизнь, непрестанными самоотверженными заботами охраняя его покой, облегчая переносить сорокалѣтнюю болезнь, она, конечно, сохранила ему не одинъ десятокъ лѣтъ жизни для его великой работы. Свершивъ свой великій незамѣтный подвигъ, также незамѣтно сошла она въ могилу и тихо упокоилась на простенькомъ Даунскомъ кладбищѣ...

Нѣсколько минутъ ходьбы, и мы уже на кладбищѣ, пріютившемся около небольшой церкви. Церковка темнаго цвѣта съ утончающимся кверху темнымъ шпицемъ безыскуственна и проста по своей архитектурѣ; такимъ же простымъ и серьезнымъ было и кладбище. Зелени было немного, а высокіе холодные камни съ надписями, были такъ однообразно строги, и не было ни цвѣтовъ, ни украшеній, ни вѣнковъ.

Среди немногихъ могилъ мы легко находимъ ту, которую ищемъ — могилу жены Дарвина. Она пріютилась болѣе уютно, чѣмъ многія другія, подъ старымъ высокимъ вязомъ; а рядомъ съ ней другая каменная плита, под которой покоится старшій братъ Дарвина — Эразмъ.

Гранитный камень оповѣщаетъ о томъ, что поставленъ въ воспоминаніе объ Эразмѣ, Эммѣ и Чарльзѣ Дарвиныхъ, но даже если бъ не было этого послѣдняго упоминанія образъ Чарльза Дарвина живетъ въ этомъ мѣстѣ. Здѣсть покоится та, воспоминаніе о которой неминуемо сливается съ воспоминаніемъ о самомъ Дарвинѣ — так растворялась ея жизнь въ его жизни.

И такъ больно видѣть, что прахъ Дарвина оторванъ отъ праха его преданной подруги, и она оставлена здѣсь одинокой... И такъ грустно сознавать, что Дарвина, любившаго простоту и тишину Дауна, увезли снова въ шумный, вычурный Лондонъ, а его прахъ былъ торжественно принятъ и съ почетомъ погребенъ въ древнемъ, пышномъ, величавомъ Вестминстерскомъ аббатствѣ.

─────── |

Мощные торжественные звуки, несущіеся съ хорала въ ранній утренній часъ, едва успѣли разбудить ночное безмолвіе и тишину величаваго храма, и тяжелыя двери только что безшумно отверзли свой входъ, а ужъ толпы людей стекаются къ его вратамъ и молчаливо, и сосредоточенно вступаютъ въ отверстыя двери.

Вестминстерское аббатство старинный, почитаемый и излюбленный храмъ; не даромъ столько искусства, изящества и любви вложено въ его архитектуру. Стройныя, стремящіеся ввысь точеныя башни и башенки съ остроконечными шпицами, сводчатыя двери и окна съ разноцвѣтными мозаичными стеклами, граненые выступы и уступы, лѣпныя фигуры, ажурные переплеты и кружевная рѣзьба дѣлаютъ его красивымъ, причудливымъ и безконечно разнообразнымъ.

Съ чинной толпой и мы входимъ внутрь и останавливаемся у входа, чтобы окинуть взглядомъ его величественное мрачное великолѣпіе. По сторонамъ главного придѣла стройными рядами высятся массивныя темныя ребристыя колонны, уходящія вверхъ и соединяющіяся тамъ, высоко, въ заостренных граненыхъ сводахъ. Вниху царитъ полумракъ: свѣтъ нисходитъ сюда лишь съ самой выси черезъ узкіе сводчатые окна съ пестрыми стеклами, мозаично сплетающимися въ изображенія фигуръ святыхъ. Все это видимое, внѣшнее, лишь символъ — и таитъ въ себѣ глубокій духовный смыслъ: лишь оттуда, свыше, черезъ этихъ провозвѣстниковъ божественныхъ истинъ, через лики святыхъ, всѣ надодящіеся здѣсь, внизу, въ духовной темнотѣ, могутъ получить духовное просвѣтленіе...

И словно сознавая это свое несовершенство, смиренно, сосредоточенно углубившись въ себя, сидятъ темныя фигуры. За безконечными ровными рядами скамей, трепетно

склонились онѣ надъ темными молитвенниками, лишь изрѣдка благоговѣйно поднимая взоръ кверху. А стройныя колонны словно подхватываютъ этотъ взглядъ и возносятъ его въ самую высь, вмѣстѣ съ душой.

Но среди этихъ смиренныхъ, однообразныхъ темныхъ фигуръ выдѣляются иныя. Онѣ стоятъ на пьедесталахъ въ бѣлоснѣжныхъ свободныхъ одеждахъ и живыхъ свободныхъ позахъ. Мертвыя и неподвижныя, ибо мраморныя, онѣ кажутся болѣе одухотворенными, чѣмъ эти пришедшіе, живые. Имъ не надо быть смиренными и трепетно ждать сверху просвѣтленія — онѣ уже просвѣтлены; ихъ свѣтъ горѣлъ внутри ихъ. Они просвѣтлены своимъ талантомъ, своимъ призваньемъ, своими мыслями или душою, своею жизнью или смертью.

Это великіе люди и вожди человѣчества; ученые и поэты; художники и музыканты; писатели и ораторы; мудрые правители и народные герои; короли и еписковы — все тѣни выликихъ духовъ.

Они воплощены такими, какими являлись въ моментъ своего возвышеннаго служенія человѣчеству: ученые за книгами и письменами, ораторы на каѳедрахъ; правители на тронахъ...

Пространныя надписи на пьедесталахъ красивыми гордыми словами, илъ нѣжными и прочувствованными повѣствуютъ ихъ жизнь и ихъ подвиги. И воскресаетъ ихъ духъ, и оживаетъ холодный мраморъ! И не вѣрится, что подъ этимъ самымъ мѣстомъ, гдѣ они возвышаются, блистая вѣчной бѣлизной, гніетъ и разлагается ихъ бренное тѣло...

Цѣлый сонмъ великихъ людей — но мы ищемъ, долго ищемъ одного из нихъ — Чарльза Дарвина.

─────── |

Въ сѣверной галлереѣ за второй колонной на стѣнѣ запечатлѣнъ скромный барельефъ его головы; подъ ней двѣ даты, годъ рожденія и смерти, и краткая надпись: «Авторъ Происхожденія Видовъ и другихъ естественно-научныхъ сочиненій».

Имя Дарвина упоминается еще въ одномъ мѣстѣ. Нѣсколько поодаль отъ его барельефа прибита доска, посвященная великому физику Джоулю, съ надписью: «Эта доска помѣщена здѣсь, близъ гробницъ Ньютона, Гершеля и Дарвина тѣми, кто во многихъ странахъ соединились, чтобы увѣковѣчить память Джемса Прескота Джоуля, въ признаніе его заслугъ возданныхъ наукѣ установленіемъ закона сохраненія энергіи и опредѣленіемъ механическаго эквивалента теплоты».

Въ Вестминстерскомъ Аббатствѣ, какъ и въ человѣчествѣ, выдвинули и помянули въ Дарвинѣ лишь творца механистическихъ теорій. И не случайно помѣстили его прахъ рядомъ съ тремя виднѣйшими изслѣдователями недвижныхъ законовъ мертвой природы. И не случайно помянули его имя въ посвященіи великому представителю «точныхъ» наукъ.

Въ Вестминстерскомъ Аббатствѣ, как и вездѣ, Дарвинъ, какъ великая этическая личность остается въ тѣни.

Но кто предрѣшитъ: переживетъ ли величіе его теорій величіе его души?

─────── |